sous la voute arborescente

sous la voute arborescente

mots x

north bennett

illustrations x

melanie garcia

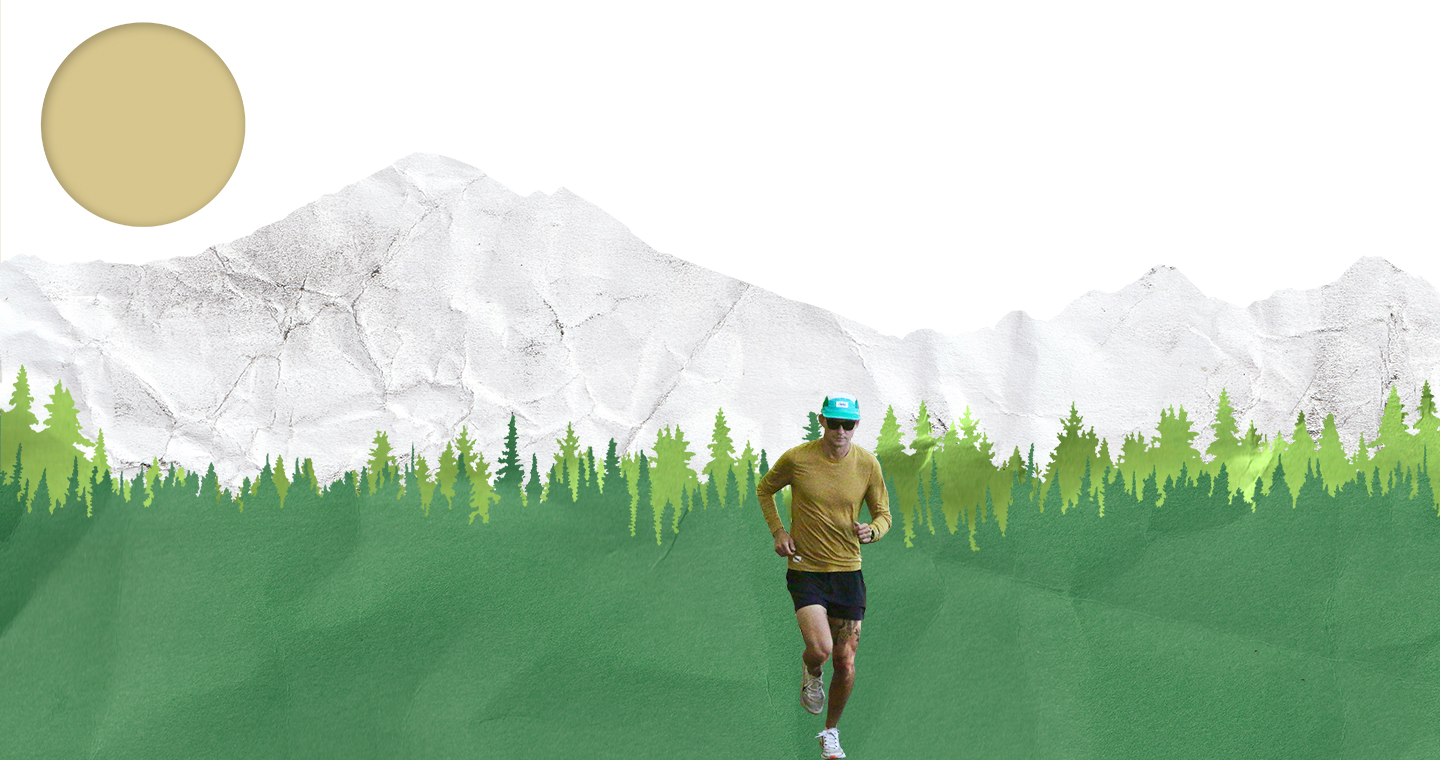

S’il vous arrive de courir à travers les bois et les fourrés emmêlés de votre imagination, alors vous devez connaître la grande voute arborescente. Elle est verdoyante, enchevêtrée et complexe, profilée sous une canopée arquée de branches feuillues et flanquée de ses épaisses colonnes arboricoles. Les bords de ce tunnel verdoyant sont épais d’une profonde couverture forestière, de grandes fougères et de broussailles touffues, percées d’un sentier en leur centre, un tunnel arborescent clair et dégagé. Et tout du long de ce sentier, votre corps se déplace avec célérité, recevant tous les cadeaux sensibles qui l’entourent. Il est rare que l’existence offre un chemin aussi clair et dégagé, mais il existe réellement.

J’ai pris connaissance de ce tunnel forestier étant petit, avant qu’il n’obtienne une référence géographique réelle : ce que les coureurs du coin appelaient la Interurban Trail, qui prenait son départ dans ma ville natale, Bellingham, dans l’état de Washington, se dirigeant vers le sud et traversant les vieilles forêts qui longeaient la baie. À l’est se trouvaient les glaciers des Chuckanut Mountains, et vers l’ouest, le paysage se fondait dans les eaux de la mer de Salish. Le sentier s’étendait sur une distance d’une dizaine de kilomètres dans une direction, et restait plat pour l’essentiel de la distance. Il servait jadis de ligne de chemin de fer, avant de devenir une destination prisée pour cyclistes et randonneurs. Sa qualité principale restait toute simple; le chemin était recouvert par la canopée arcboutée telle un tunnel.

La vie m’a parfois mené à m’éloigner des profondes forêts, concours de circonstances me menant toujours au profond désir subséquent d’un retour vers celles-ci.

J’ai pris connaissance de ce tunnel forestier étant petit, avant qu’il n’obtienne une référence géographique réelle : ce que les coureurs du coin appelaient la Interurban Trail, qui prenait son départ dans ma ville natale, Bellingham, dans l’état de Washington, se dirigeant vers le sud et traversant les vieilles forêts qui longeaient la baie. À l’est se trouvaient les glaciers des Chuckanut Mountains, et vers l’ouest, le paysage se fondait dans les eaux de la mer de Salish. Le sentier s’étendait sur une distance d’une dizaine de kilomètres dans une direction, et restait plat pour l’essentiel de la distance. Il servait jadis de ligne de chemin de fer, avant de devenir une destination prisée pour cyclistes et randonneurs. Sa qualité principale restait toute simple; le chemin était recouvert par la canopée arcboutée telle un tunnel.

La vie m’a parfois mené à m’éloigner des profondes forêts, concours de circonstances me menant toujours au profond désir subséquent d’un retour vers celles-ci.

dans les hautes vallées du montana, je me sentais trop à découvert lors de mes sorties de course.

Lorsque j’ai déménagé dans une petite ville bordée des champs de lentille du panhandle de l’Idaho, le ressenti était similaire. En courant sur les routes de campagne sinueuses et vallonnées, je me sentais comme si la nature tourbillonnait autour de moi, comme si l’espace que j’occupais ne pouvait pas être clairement localisé. Il ne semblait pas y avoir de limites spatiales et temporelles à me sorties, mais aucune des routes ou entiers empruntés n’éclaircissaient mon propre chemin.

Quelques fois par semaine, je m’évadais furtivement – à la course – dans l’arboretum de l’université avoisinante, ordonné par régions géographiques distinctes, et proposant des mini-forêts d’un peu partout dans le monde. La première fois, je me suis laissé attirer par une touffe d’arbres en particulier, et lorsque je m’y suis arrêté la première fois pour y jeter un œil, j’ai réalisé qu’ils étaient les arbres de mon enfance : des sapins Douglas et des cèdres rouges de l’ouest. C’était le bosquet le plus dense de toute l’ère préservée, et elle formait une arche similaire à celle qui couvrait la voute arborescente de mes souvenirs. J’aurais désespérément voulu que le couvert continu, sans s’arrêter aux limites du bosquet.

L’hiver venu, je me suis inscrit pour une course de 50 kilomètres qui commençait et terminait son tracé sur la Interurban Trail.

Quelques fois par semaine, je m’évadais furtivement – à la course – dans l’arboretum de l’université avoisinante, ordonné par régions géographiques distinctes, et proposant des mini-forêts d’un peu partout dans le monde. La première fois, je me suis laissé attirer par une touffe d’arbres en particulier, et lorsque je m’y suis arrêté la première fois pour y jeter un œil, j’ai réalisé qu’ils étaient les arbres de mon enfance : des sapins Douglas et des cèdres rouges de l’ouest. C’était le bosquet le plus dense de toute l’ère préservée, et elle formait une arche similaire à celle qui couvrait la voute arborescente de mes souvenirs. J’aurais désespérément voulu que le couvert continu, sans s’arrêter aux limites du bosquet.

L’hiver venu, je me suis inscrit pour une course de 50 kilomètres qui commençait et terminait son tracé sur la Interurban Trail.

les 30 kilomètres du milieu – là d’où la course tenait sa réputation, et généralement là où se jouait le classement – se déroulait à travers un réseau de montées à pique et de sentiers étroits et techniques.

Mais mon entrainement me ramenait incessamment vers la voute de la Interurban. J’allais pouvoir y courir aisément, et à plein régime. La ligne d’arrivée serait hors de mon champ de vision, mais toujours imminente, au bout du tunnel, et je pourrais y rester concentré, déterminé, et aligné comme la trajectoire d’une flèche décochée vers le centre d’une cible, situation dont l’issue était incontestable. Je pourrais sillonner ce tunnel vert sur des miles, sans qu’il ne débouche sur quoi que ce soit. En fait, dans mon esprit, je ne terminais jamais cette course.

Un matin, au plus haut de mon entrainement, je me suis réveillé pour entreprendre une distance de marathon seul, à travers les champs qui entouraient le village. C’était sombre, et froid, et je courrais seul, m’improvisant un circuit plutôt arbitraire qui, je l’espérais, serait suffisant pour les besoins de l’entrainement. Les miles passaient lentement, et j’avais une certaine difficulté à maintenir ma contenance. Mon esprit divaguait vers des ressentiments divers, de quelconques affections, ou des questionnements sur des choses que j’aurais pu faire ou non, comme dormir, ou vivre dans un endroit ou la course hivernale est meilleure. Toutefois, plus la fatigue prenait le pas et dissimulait mes pensées, plus le décor tombait pour faire place à cette partie du parcours qui me transportait constamment. Je me suis retrouvé sous la voute arborescente, l’endroit où je me transportais quand j’avais le plus besoin de maintenir ma concentration, de canaliser mon énergie vers un objectif précis.

la texture du tunnel – sa complexité latérale, son enceinte ouverte – me donnait un sentiment de progression, de vitesse, et une fois passé un certain rythme, ce qui semblait être un mur informe se brouillait en périphérie de ma vision.

Le tunnel vert est une dynamo. Il vous tirera vers l’avant, il l’a fait pour moi : mon appartement est réapparu plus tôt que je n’aurais pu le croire, et mon entrainement se terminait.

Le jour suivant, je me suis réveillé blessé. Une vibration agaçante dans le haut de mon ischio-jambier était devenue une douleur perçante qui se manifestait à chaque pas. J’ai essayé de l’étirer, de me masser, mais je n’arrivais pas à le détendre cet ischio. J’ai pris une semaine entière de repos, et ensuite, deux, puis trois. J’ai remplacé l’entrainement par des visites à l’arboretum, où je pouvais m’évader hors des sentiers, sous les branches, et me perdre entre les troncs. Souvent, je me retrouvais au pied d’un séquoia géant, la taille duquel montrait le chemin du ciel à mes yeux. Ma vision s’y perdait dans les hautes branches, et je restais là, subjugué dans le moment, oubliant la course et mes ambitions, instable dans mes voies détournées. Soudain, la course n’était que dans quelques jours.

J’ai décidé d’y tenter ma chance tout de même. Le matin de la course, je me suis réveillé avec les paroles de « Road to Nowhere » des Talking Heads en tête. C’était persistant. J’ai écouté le vidéoclip de la chanson au déjeuner, et la chanson continuait tout au long de mon échauffement. Au coup de départ, la pièce donnait rythme à ma cadence. J’étais comme David Byrne en veston, gambadant au rythme de la pièce, avec des lignes d’accordéon allongées lors d’une longue montée sisyphéenne. J’étais parti au rythme prévu avant la blessure. Le rythme des paroles me propulsait, mais je ne savais que faire de leur sens.

Le jour suivant, je me suis réveillé blessé. Une vibration agaçante dans le haut de mon ischio-jambier était devenue une douleur perçante qui se manifestait à chaque pas. J’ai essayé de l’étirer, de me masser, mais je n’arrivais pas à le détendre cet ischio. J’ai pris une semaine entière de repos, et ensuite, deux, puis trois. J’ai remplacé l’entrainement par des visites à l’arboretum, où je pouvais m’évader hors des sentiers, sous les branches, et me perdre entre les troncs. Souvent, je me retrouvais au pied d’un séquoia géant, la taille duquel montrait le chemin du ciel à mes yeux. Ma vision s’y perdait dans les hautes branches, et je restais là, subjugué dans le moment, oubliant la course et mes ambitions, instable dans mes voies détournées. Soudain, la course n’était que dans quelques jours.

J’ai décidé d’y tenter ma chance tout de même. Le matin de la course, je me suis réveillé avec les paroles de « Road to Nowhere » des Talking Heads en tête. C’était persistant. J’ai écouté le vidéoclip de la chanson au déjeuner, et la chanson continuait tout au long de mon échauffement. Au coup de départ, la pièce donnait rythme à ma cadence. J’étais comme David Byrne en veston, gambadant au rythme de la pièce, avec des lignes d’accordéon allongées lors d’une longue montée sisyphéenne. J’étais parti au rythme prévu avant la blessure. Le rythme des paroles me propulsait, mais je ne savais que faire de leur sens.

We’re on a road to nowhere

Come on inside

Takin’ that ride to nowhere

We’ll take that ride

I’m feelin’ okay this mornin’

And you know

We’re on a road to paradise

Here we go, here we go

Come on inside

Takin’ that ride to nowhere

We’ll take that ride

I’m feelin’ okay this mornin’

And you know

We’re on a road to paradise

Here we go, here we go

Alors que je courais, je sentais la fatigue monter, mais j’ai pu maintenir le rythme tout au long du trajet. J’ai traversé la première section du Interurban, avant de grimper les sections techniques et escarpées de la course. Mais, environ aux deux-tiers de la course, après une longue descente, mes jambes sont tombées, ne réagissant plus à mes signaux nerveux. J’ai essayé de jogger, sans réellement pouvoir lever mes pieds. J’ai trottiné tant bien que mal sur un mile, voyant un flot ininterrompu de coureurs me passer, pour éventuellement me retrouver à progresser à la marche. Ce n’est pas que courir était difficile ou douloureux; c’était impossible, comme si les muscles de mes jambes avaient arrêté de fonctionner. Je ne m’étais jamais senti comme ça auparavant.

Il était de plus en plus évident que je n’allais pas terminer, jusqu’à ce que, soudainement, quelque chose s’est ouvert en dedans de moi. J’ai subitement eu l’envie pressante de pleurer, mais sans la lourdeur des larmes. Je marchais dans la forêt. Un tunnel vert se déployait devant moi, et à travers les espaces étroits laissés entre les branchages des bouleaux, je pouvais entrevoir la baie de Bellingham resplendir, et les montagnes de San Juan briller clairement de l’autre côté. De la mousse d’un vert immaculé reluisait sous la canopée et les sapins portait des couronnes de lumière dorée.

Il était de plus en plus évident que je n’allais pas terminer, jusqu’à ce que, soudainement, quelque chose s’est ouvert en dedans de moi. J’ai subitement eu l’envie pressante de pleurer, mais sans la lourdeur des larmes. Je marchais dans la forêt. Un tunnel vert se déployait devant moi, et à travers les espaces étroits laissés entre les branchages des bouleaux, je pouvais entrevoir la baie de Bellingham resplendir, et les montagnes de San Juan briller clairement de l’autre côté. De la mousse d’un vert immaculé reluisait sous la canopée et les sapins portait des couronnes de lumière dorée.

je me suis senti aussi serein que l’étang le plus calme et quiet, et c’est là qu’une pensée aussi claire que de l’eau de roche m’envahie, me gavant de son énergie radieuse : je suis tellement heureux d’être ici.

C’était aussi simple et plat que ça. J’ai boité sur un mile et demi jusqu’à la prochaine station de ravitaillement, puis deux autres miles et demi vers un stationnement d’où on pourrait me ramener chez moi.

Lorsqu’on décide de ne pas terminer une course, on sait ce qu’il va – ou ne va pas – se passer. On prend la décision d’arrêter de courir, de ne pas passer le fil d’arrivée. C’est un futur et passé vers lequel on ne peut pas aller et éventuellement retourner, une finalité qui ne se réalisera pas. C’est facile de se perdre dans ce qui aurait pu être, ou ce qui aurait pu être fait. Mais encore, lorsque je me rappelle cette course, je me remémore la voute arborescente, et n’était-ce pas là mon objectif depuis le tout début?

Lorsqu’on décide de ne pas terminer une course, on sait ce qu’il va – ou ne va pas – se passer. On prend la décision d’arrêter de courir, de ne pas passer le fil d’arrivée. C’est un futur et passé vers lequel on ne peut pas aller et éventuellement retourner, une finalité qui ne se réalisera pas. C’est facile de se perdre dans ce qui aurait pu être, ou ce qui aurait pu être fait. Mais encore, lorsque je me rappelle cette course, je me remémore la voute arborescente, et n’était-ce pas là mon objectif depuis le tout début?

La semaine suivante, j’y suis retourné, cette fois accompagné d’un vieil ami. Mon corps ne s’était pas encore complètement remis de la course, mais mon pas était assez léger pour m’y remettre, et mon énergie suffisante pour courir quelques temps. Le tunnel vert de la voute arborescente s’ouvrait devant moi, mais même si je savais que j’avançais, je ne savais pas vers quoi. La seule piste m’est venue par les paroles que je me suis remémorées, mes pieds se remettant au rythme de la pièce musicale :

…it’s very far away

But it’s growing day by day

And it’s all right, baby it’s all right

But it’s growing day by day

And it’s all right, baby it’s all right

plus d'articles